手芸が趣味の三姉妹の母Imoanです。先日、次女(小1)が繰り上がりのある足し算のプリントを持って帰りました。“繰り上がりのある足し算”と言えば、長女(小5)が算数で最初につまづいた高い高い壁でした。

どれどれ?どんな風に解くの?教えて教えて~!と、次女にお願いすると喜んで解説してくれました。

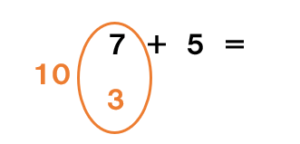

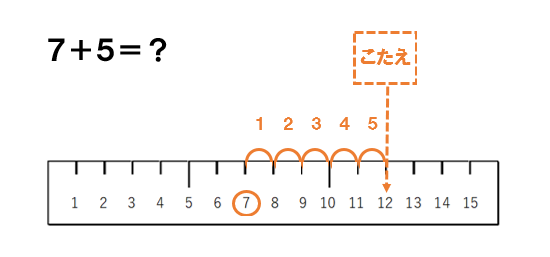

「例えば 7+5 だったらね、

最初に大きい方の数字で10を作るんだよ。7に3を足したら10ができるでしょ?だから7の下に3を書いて、丸書いて10って書くの。

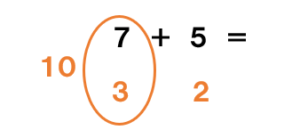

5から3を引いたら5-3=2でしょ?だから5の下に2を書くの。

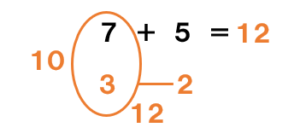

10と2を合わせたら10+2=12で答えは12になるわけ!!

ドヤ!!😃(オレンジ色の部分は次女が書き込んだものになります。)

お見事~!!横から覗いていた長女と一緒にパチパチしました。さくらんぼ計算と呼ばれているものと考え方は同じようですが、説明の仕方や書き込み方が長女が習った時とは全く違いました。

長女が一年生の時は、この繰り上がりのある足し算を理解させるのが難しくて難しくて全然マスター出来ず、長い間ある裏技を使って繰り上がりのある足し算を計算しています。しかし次女が教わってきた方法がとても解りやすかったので、長女と一緒に解いてみました。

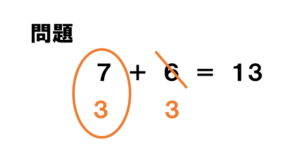

長女の場合は過去に手術や治療の後遺症だと思われるのですが、脳の視覚に関する部分にダメージを受けた痕があることがわかっています。そのため、書き込み方を次のように変えてみました。

必要な情報を最小限にして最終的にいらなくなった数字を斜線で消しました。書き方の違いですが、長女にとってはこれならピンと来てくれました。しかし普段から使う裏技の方が簡単だと言い、これからもそっちの方法を続けるそうです。

その裏技とは、紆余曲折を経て自己流にひらめいた”ものさし”を使った方法です。

例えば先程の7+5の場合、7の目盛りから5つ進むと12。答えは12。と言った具合です。

これは子供たちとすごろくをしたり、宿題に出た目盛りを読む問題を解かせたりしていくうちにふとひらめきました。小学5年生の算数でも掛け算や分数の計算などで繰り上がりのある足し算はしょっちゅう必要になります。二桁以上の計算は二年生で習った筆算で計算しますが、一桁同士の繰り上がりのある足し算が登場すると筆箱の中のものさしが活躍します。

これに行き着くまでは大変でした。ネットやテレビ、ドリル問題集を参考にしてあの手この手を使って解かせましたが、どれも当時の長女にはピンと来てくれませんでした。仕方がないので一年生の間はひたすらおはじきを使って数を数えさせました。自宅では”100玉そろばん”という10ずつの玉が10列並んだ道具も使わせました。

二年生からおはじきが教室から消えるとノートやプリントの余白に丸を書かせて数を数えさせました。二年生時の担任にはその方法はダメだと言われましたが、他に良い方法を教えてくれたわけではありませんでした。三年生になり少人数クラスで算数を教えてくれた先生は〇を書いて数えて良いと言ってくれました。ものさしを使った計算方法をひらめいたのはその後だったのでしょうね。4年生の時は個別指導をしてくれていた先生からナイスアイデアだと褒められました。

長女が一年生の時にシルバー人材センターに紹介してもらって半年ほどお世話になった数学博士のおじいさん先生の言うことには、算数は暗記ではなくて具体的に数えて数の概念を身につけさせていくことが大事なんだそうです。今になって思えば長女が一年生だった頃は数字を見て読むことは出来ても、数を具体的に頭の中に思い描くことが全く出来ていなかったのかもしれません。

ものさしで数える方法を使うようになってからは時間もかからず確実に解けるので自信を持って計算に挑めるようになりました。また何度もこれを繰り返していくうちに頭の中に数のイメージが浮かぶようになったのか、最近ではパッと計算出来るようにもなりました。不安な時は手の指もものさしも使って計算していますが、それで安心して解けるならそれで良いかと思っています。

もし、どうしてもどうしても、色々試してみても、繰り上がりのある足し算がピンと来ない場合には、長女のように数を数えたり、すごろくで遊んでみたり、ものさしを使って試してみてはいかがでしょうか。ものさしも目盛りが見やすいものとそうでないものがあるので、よく見て選ぶようにしてくださいね。

小学校の算数は一年の間に次から次へと単元が進んでいきますが、翌年にまた同じようなものがワンランクアップして登場します。その時に復習も出来ますし、冬休みや夏休みも宿題を通して復習するチャンスです。子供の学習が学校のスピードに合わせられないと「もうダメだぁ~」なんて焦りがちですが、つまづいたらランクを下げてまたやり直せば良いのです。長女の場合、宿題であまりにも理解が乏しく時間がかかる時は前の年のドリルを解かせて宿題として学校へ持参させています。前の年はあんなに難しかったのに一年後にやってみたらピンと来た!ということがよくあって、それがヒントにも自信にもなります。諦めないで少しずつ少しずつです。

と言いながら、実際は長女に算数を教えながら豊田真由子元議員さながらに「ちっがっうっだっろーーーー!この!ハゲじゃなくてタコーーーー!!!」なんて豹変する時もあります。大抵そういう時は私の教え方が娘に合っていないのですけど、なかなかこちらもさっさと効率よく教えたいと思うと上手くいきません。教える側も勉強しないといけませんね。

今日も読んでいただきありがとうございました。